「無意識に爪を噛んでしまう」

「爪を切る時に短くしすぎてしまう」

深爪は見た目が気になるだけでなく、痛みや感染症のリスクもあります。

本記事では、深爪の原因や予防・改善策までを徹底的に解説します。

今日からできる対策を生活に取り入れて、健康で美しい爪を取り戻しましょう。

深爪になる主な原因

深爪は、日常生活の様々な要因によって引き起こされます。主な原因としては、以下のものが挙げられます。

- 爪を噛む癖

- 爪の切りすぎ

- 乾燥

- 洗剤などの刺激物

- ストレス

- 偏った食事

爪を噛む癖

爪を噛む癖は、深爪の最も一般的な原因の一つです。子供の頃に始まった癖は、大人になっても続くことがあります。

爪を噛む危険は、爪が短くなるだけでありません。爪の周りの皮膚も傷つけてしまい、炎症や感染症を引き起こす可能性もあります。

爪を噛む癖は、心理的な要因と密接に関連していることが多く、ストレスや不安、退屈などが引き金になることがあります。

爪の切りすぎ

爪を短く切りすぎることも、深爪の原因です。とくに、爪の角を深く切り込むと爪が皮膚に食い込みやすくなり、巻き爪や陥入爪の原因になることもあります。

爪の切りすぎてしまうのには以下のような理由が考えられます。

- 見た目を気にするあまり、必要以上に短く切ってしまう

- 爪の切り方を間違っている

たとえば、爪の角を丸く切ろうとして、深く切り込んでしまうケースが多く見られます。

乾燥

爪や爪周りの皮膚が乾燥すると爪の柔軟性が失われ、もろく割れやすくなります。

乾燥は、外的な要因と内的な要因の両方から起こります。

外的な要因は、空気の乾燥、特に冬場の乾燥した空気やエアコンの効いた室内などです。また、洗剤や消毒液などの刺激物も、爪の水分を奪い、乾燥を引き起こします。

内的な要因は、加齢による皮膚の水分保持能力の低下や、栄養不足、睡眠不足などです。体内のビタミンやミネラルが不足すると、爪の主成分であるケラチンの生成が滞って爪がもろくなってしまいます。

洗剤などの刺激物

洗剤や消毒液などの刺激物は、爪や爪周りの皮膚から必要な油分や水分を奪い、乾燥を引き起こします。前述したように、乾燥は深爪になる大きな原因です。

食器用洗剤や洗濯用洗剤などの合成洗剤は洗浄力が強いかわりに、爪への刺激も強いため注意が必要です。

また、アルコール消毒液や除菌シートなども、頻繁に使用すると爪を乾燥させてしまいます。

水仕事をするときはゴム手袋を着用して、直接洗剤に触れないようにしましょう。アルコール消毒液を使用する際は、使用後にハンドクリームなどで保湿ケアすることが大切です。

ストレス

ストレスは、深爪の大きな要因の一つです。

ストレスを感じると、自律神経が乱れ、血行不良や免疫力低下を引き起こします。その結果、爪への栄養供給が滞り、爪が弱くなってしまうのです。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、爪の成長にも影響を与えることがあります。とくに、女性はホルモンバランスが乱れやすいため、ストレスを感じると爪が弱くなったり変形したりすることがあるので注意が必要です。

偏った食事

爪の健康は、栄養バランスの取れた食事によって維持されています。偏った食事は、爪の成長に必要な栄養素の不足を招き、爪を弱くする原因です。

爪の主成分であるケラチンは、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどから構成されています。ケラチンを作る栄養素が不足すると、爪の成長が阻害され、薄くもろい爪になってしまうのです。

放っておくのは危険!深爪が痛くなる仕組み

深爪を放置すると、痛みや感染症のリスクが高まります。

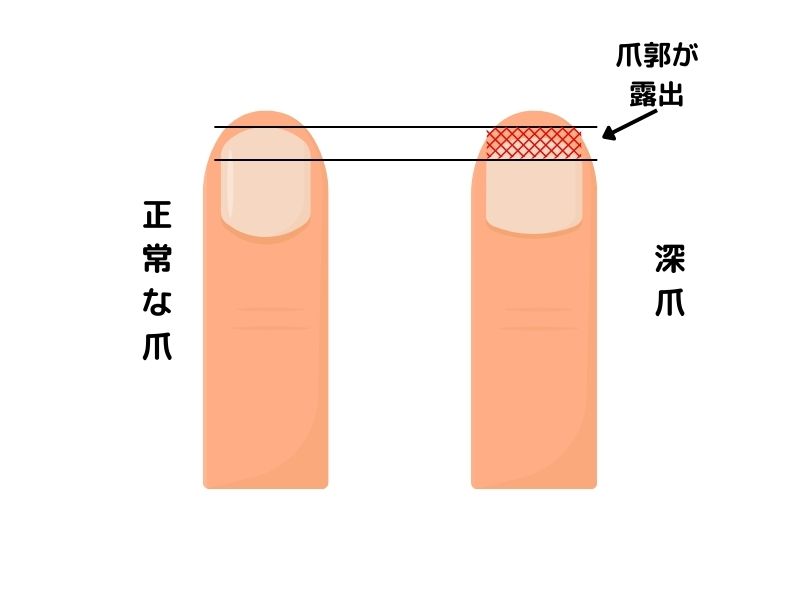

通常、爪は爪床(そうしょう)と呼ばれる皮膚の上に伸びており、爪と皮膚の間には爪郭(そうかく)と呼ばれる隙間があります。しかし、深爪にすると爪郭が露出してしまい、外部からの刺激を受けやすくなるのです。

露出した爪郭は、外部からの圧力や摩擦に弱く、歩行時や靴を履いた際に強い痛みを感じます。細菌や真菌が侵入しやすくなり、感染症を引き起こすリスクも高まるでしょう。

また、深爪によって爪の形が変形すると、巻き爪や陥入爪になる恐れもあります。

深爪の痛みが強くなっているときは、放置せずに早めに対処するようにしましょう。

深爪予防と改善策

深爪を予防・改善するためには、日頃のケアと生活習慣の見直しが重要です。

改善すべき点は大きく分けて3つあります。

- 爪を噛む癖の改善

- 爪のケアの改善

- 生活習慣の改善

爪を噛む癖の改善

爪を噛む癖は、「爪を噛まないこと」を意識して改善する必要があります。

ネイルケア

ネイルケアは、「爪の健康と美しさを保つために行う手入れ」です。深爪の改善にも大きな効果が期待できます。

ネイルケアは、爪の形を整えたり、甘皮の処理をしたり、爪の表面を磨いたりし、爪の成長を促進して健康な状態を保つのです。

ネイルケアは自分で行うこともできます。

しかし、専門的な知識や技術が必要なため、ネイルサロンでプロの施術を受けるのもいい手段です。ネイルサロンでは、爪の状態に合わせて適切なケアを行ってくれるだけでなく、自宅でのケア方法についてもアドバイスを受けられます。

また、ネイルアートの施術を受けられるのもメリットです。爪先にお気に入りのネイルアートがあると、爪を噛むことへの抵抗感が生まれ、深爪の改善に繋がるでしょう。

心理カウンセリング

心理カウンセリングは、深爪の原因が心理的な要因にある場合に有効な手段です。カウンセラーとの対話を通して、ストレスや不安など、深爪に繋がる心理的な要因を探って解決を目指します。

心理カウンセリングでは、認知行動療法などの技法を用いて深爪に繋がる思考パターンや行動パターンを修正します。

たとえば、ストレスを感じた時に爪を噛むのではなく、別の方法でストレスを解消するスキルを身につけたり、ネガティブな思考パターンをポジティブなものに変えたりします。

専門家のサポートを受けながら、深爪の改善と心の健康を目指しましょう。

爪のケアの改善

深爪を改善して健康で美しい爪を育むためには、日々の爪のケアが欠かせません。正しい爪のケアは深爪の悪化を防ぐだけでなく、爪の成長を促進して爪のトラブルを予防する効果も期待できます。

正しい爪切り

正しい爪切りは、深爪や巻き爪などの爪トラブルを防ぎ、健康な爪を育むために重要です。

爪切りは、入浴後など爪が水分を含んで柔らかくなっているときに行いましょう。乾燥した状態で爪を切ると、割れや欠けの原因になることがあります。

- ネイルファイルで爪の先端を少しずつ削る

- 爪の長さを指の先と同じくらいに調整する

- 爪の形を四角くする

- 爪の角を少し丸く整える

- 爪の表面を軽く磨き、滑らかに仕上げる

- 爪を切った後は、保湿ケアをする

爪切りを使用する場合は、深爪にならないように、少しずつ切るようにしましょう。爪の角を深く切り込むと、巻き爪や陥入爪の原因になるため注意が必要です。

保湿ケア

保湿ケアは、爪と爪周りの皮膚の乾燥を防ぎ、健康な状態を保つために重要です。乾燥した爪はもろいので、深爪の原因になります。

保湿ケアのポイントは以下のとおりです。

- ハンドクリームやネイルオイルをこまめに塗布する: とくに、水仕事の後や入浴後などは、こまめに保湿ケアを行いましょう

- 爪の根元にもしっかりと塗布する: 爪の根元は、新しい爪が作られる場所です。根元を保湿することで、健康な爪の成長を促します

- ネイルオイルは、爪の表面だけでなく、爪と皮膚の間にも塗布する: 爪と皮膚の間を保湿することで、爪の柔軟性を保ち、割れや欠けを防ぎます

- 就寝前に、ハンドクリームやネイルオイルを塗布し、綿手袋を着用する: 就寝中に、ハンドクリームやネイルオイルが浸透し、保湿効果が高まります

保湿ケアは毎日継続することによって、爪の健康状態が改善され、深爪の改善に繋がります。

また、爪が薄く弱い場合は、爪強化用のベースコートやハードナーを使用するのも有効です。爪を物理的に強化すれば割れや欠けを防げるので、深爪を予防できます。

生活習慣の改善

生活習慣の改善は深爪の根本的な原因にアプローチし、再発を予防する効果も期待できます。

爪のケアと並行して生活習慣も見直し、より効果的に深爪を改善しましょう。

バランスの取れた食事

バランスの取れた食事は、爪の健康維持や深爪改善に非常に重要です。

爪の主成分であるケラチンは、タンパク質やビタミン、ミネラルから構成されており、栄養素が不足すると爪がもろく割れやすくなります。

とくに、亜鉛、鉄分、ビタミンB群は、爪の健康に欠かせない栄養素です。

- 亜鉛:ケラチンの生成を助け、爪の成長を促進する

- 鉄分:爪に酸素を運び、健康な爪を維持する

- ビタミンB群:爪の代謝を促進し、丈夫な爪を作る

上記の栄養素は、肉、魚、卵、大豆製品、緑黄色野菜、海藻類などに豊富に含まれているので、積極的に摂取しながらバランスの取れた食事を心がけましょう。

また、水分不足も爪の乾燥や割れの原因となるため、こまめな水分補給も大切です。

充分な睡眠

睡眠不足は、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、爪の成長を妨げるだけでなく爪を弱くする原因です。睡眠中には、成長ホルモンが分泌されて爪の成長や修復を促します。

たとえば、寝る前にスマートフォンやパソコンの使用は、脳の覚醒やブルーライトの影響によって寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりする原因です。

寝る1時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる時間を持つことが良質な睡眠に繋がります。

質の高い睡眠を確保すると、爪の成長が促進されて丈夫で美しい爪を育めます。また、充分な睡眠はストレス管理にも繋がるので、深爪の改善にも効果が期待できるでしょう。

適度な運動

運動は、血行を促進して爪への栄養供給をスムーズにする効果があります。

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進して爪への栄養供給を助けます。

運動習慣のない方は、軽いストレッチやウォーキングから始め、少しずつ運動量を増やしていくようにしましょう。適度な運動は、ストレス解消にも効果的なので、爪を噛む癖の改善にも繋がります。

また、運動を行うときは、爪を傷つけないように足に合った靴を履いたり爪を保護したりするようにしましょう。

深爪改善が難しいときは専門機関を利用する

深爪の予防は改善は、自分で行うことが可能です。

セルフケアを続けても深爪が改善しない場合や、爪の変形、痛み、炎症などの症状が現れた場合は、専門機関の受診を検討しましょう。

深爪の専門機関は、おもに皮膚科や巻き爪専門院、ネイルサロンが挙げられます。

皮膚科では、爪の専門的な治療を受けられます。爪の状態を詳しく診察して原因に合わせた治療法を提案してくれるでしょう。また、巻き爪や陥入爪などの爪トラブルの治療も可能です。

巻き爪専門院では、巻き爪や陥入爪に特化した専門家がさまざまな矯正器具や施術方法を用いて治療を行います。

ネイルサロンでは、深爪の改善に関する爪のケアだけでなくネイルアートも可能です。専門的な知識を持ったネイリストが、爪の状態に合わせたケアを行ってくれます。

専門家に相談して症状の悪化を防ぎ、早期改善を目指しましょう。

まとめ

深爪は、見た目の問題だけでなく痛みや感染症のリスクも伴うため、放置しないようにしましょう。

深爪の原因は、爪を噛む癖、爪の切りすぎ、乾燥など、多岐にわたります。ご自身の深爪の原因を理解し、日頃から爪のケアや生活習慣を見直せば、深爪を予防・改善できます。

セルフケアを続けても深爪が改善しない場合や、爪の変形、痛み、炎症などの症状が悪化した場合は、専門機関の受診を検討しましょう。皮膚科や巻き爪専門院では、専門的な治療を受けられます。

深爪を改善して健康で美しい爪を取り戻すために、根気強くケアを続けましょう。