「親指の端が痛い」

「指から膿が出てきた」

日本では、10人に2人が巻き爪に悩んでいるといわれています。もし巻き爪の初期症状に気づくことができれば、「痛い」「つらい」と感じる前に対処ができますよね。

今回は、巻き爪の初期症状や対処法などについて詳しく解説していきます。

巻き爪の初期症状とは?

「爪のカーブがきつくなった?」

「なんだか爪が切りにくい」

「爪先に痛みを感じる」

このようなことがあるのは、巻き爪の初期症状の可能性があります。巻き爪の初期症状を見逃して放置すると、悪化して日常生活に支障が出てしまうかもしれません。

素早く対処するために、まずは巻き爪の初期症状を知っておきましょう。

初期症状①爪のカーブがきつくなった

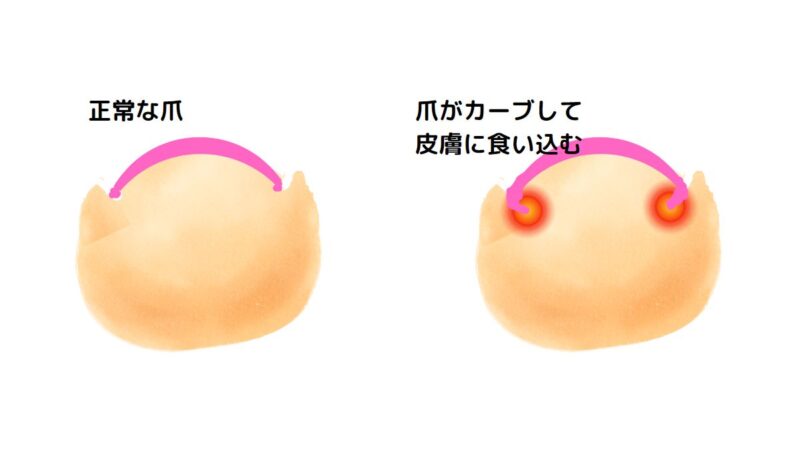

爪のカーブがきつくなっているときは、巻き爪の初期症状です。正常な爪は緩やかなアーチ型になっています。しかし爪にかかる圧力のバランスが崩れると、爪のカーブがきつくなってしまうのです。

「どこまで曲がっていれば、巻き爪なのか」という判断は難しいですが、爪の端が皮膚に対して縦に当たっているような形になっていれば「巻き爪の初期症状」といえます。

巻き爪の矯正方法の一つであるペディグラステクノロジーでは巻き爪の基準を明確にしていますので、参考にしてみてください。

今は痛みがないからと見逃していると、爪が皮膚に食い込んで痛みを感じたり爪が渦巻き状に丸まったりします。爪のカーブがきつくなっているときは、巻き爪の初期症状を疑ってみましょう。

初期症状②爪が切りにくく感じる

いつもの爪切りで爪が切りにくくなっている場合も、爪が巻き爪になっているかもしれません。

巻き爪になると爪の端が皮膚のほうに巻きこむような形になるので、市販されている爪切りで伸びた爪を処理するのは困難です。

初期症状③つま先が痛い

つま先に痛みを感じるときも、巻き爪の初期症状の可能性があります。爪のカーブがきつくなって爪が皮膚に当たることにより、つま先が痛くなるのです。

また巻き爪になると爪が内側に巻くだけでなく、巻きこむことによって爪の真ん中あたりに高さが出ます。そのため靴や靴下の上からの圧迫を受けやすくなり、痛みを感じる場合もあります。

また爪が当たって痛いからといって短く切り過ぎてしまうと、今度は切った箇所が皮膚刺さり腫れや痛み、化膿など症状を悪化させることがあるので注意が必要です。

巻き爪になりやすい人の特徴をご紹介

巻き爪になりやすい人には、おもに6つの特徴があります。

- 爪を短く切ってしまう

- 爪先の細い靴やハイヒールが好き

- 日常的に歩く機会が少ない

- 浮き指や扁平足

- 爪が乾燥しがち

- 家族に巻き爪の人がいる

巻き爪になりやすいのには日常生活の習慣が原因になっている人が多いですが、先天的な遺伝の場合もあるようです。

爪を短く切ってしまう

爪の切り方を間違っている人は、巻き爪になりやすいです。「爪は短いほうが、清潔感がある」からといって短く爪を切る習慣を続けると、皮膚に爪の先端が刺さった状態になります。そうなると外側から爪にかかる圧力が大きくなって、爪が内側に曲がりやすくなるのです。

また爪をラウンドカットにしてしまうのも爪の端が短くなるので、深爪と同じように爪の先端が皮膚に刺さるような状態になります。

爪の正しい切り方は、「スクエアオフカット」です。以下のポイントに気をつけながら、爪を切るようにしてみましょう。

- 爪は直線に切る(爪の端を短くしない)

- 爪の長さは指の先端を目安にする

- 爪の先端を爪やすりで削って滑らかにする

- 爪の角は靴下や靴にひっかけないように、爪やすりで軽く整える

- 爪切りで切るのが難しい箇所は、爪やすりを使って優しく削る

つま先の細い靴やハイヒールが好き

つま先が細くとがった靴やハイヒールなど、足に負担がかかりやすい靴を日常的に愛用している人も、巻き爪になりやすいです。

足に負担がかかる靴を履いていると、靴によって足の爪が長時間圧迫され続けて内側に曲がりやすくなります。

また足に負担の少なそうなスニーカーでも、ファッションに合わせて通常より大きなサイズを選ぶ人もいるでしょう。しかしサイズの大きすぎる靴は履くべきではありません。

靴が大きいと足が固定されず歩行時に足が遊んでしまい、指先に負担がかかります。指先に負担がかかると爪にかかる圧力のバランスが崩れ、巻き爪になる恐れがあります。

日常的に歩く機会が少ない

- 仕事の業務上歩く時間が少ない

- 入院中で歩けない

- 寝たきり状態で動けない

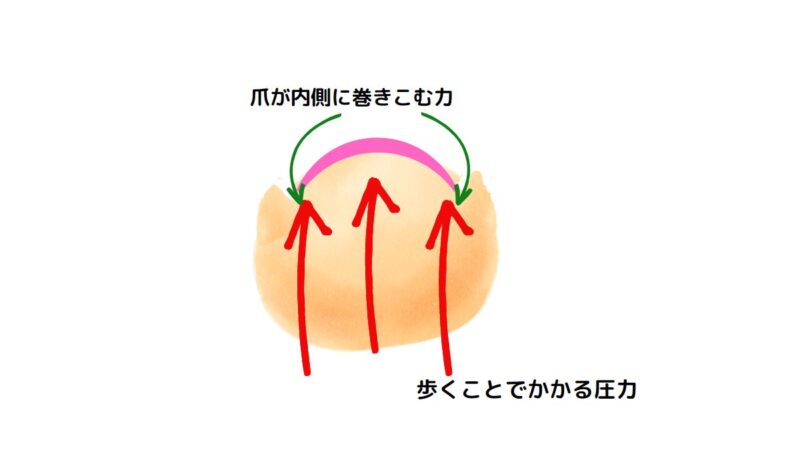

日常的に歩く機会が少ない人も、巻き爪になりやすいです。爪の形は地面や皮膚などからかかる圧力によってつくられています。つまり歩いて足に適度な圧力をかけることも、爪の形を正しく保つための大切な要素なのです。

日常的に歩くことが少ないと足の指の下からかかる圧力が減ってしまうので、爪を巻きこみやすくなります。爪の緩やかなアーチ型を保つためには、日常生活の中に歩くことを意識するようにしてください。

浮き指や扁平足

浮き指や偏平足、外反母趾の人も、巻き爪になりやすいので注意が必要です。

足の指を地面に付けずに歩く浮き指の人は、爪に圧力がかからないので爪が内側に曲がりやすくなります。また浮指は巻き爪以外にも、腰痛や肩こりなど様々な症状を引き起こす要因です。

偏平足や外反母趾など足の形が変形している場合、歩いたときの圧力が正しい方向に伝わりにくくなります。その結果、爪にかかる圧力のバランスが崩れてしまい、巻き爪になりやすくなるのです。

浮指や偏平足、外反母趾はセルフケアの方法もありますが、なかなか治らないときは整形外科や整骨院などの専門機関に相談してみましょう。

爪が乾燥しがち

爪も皮膚の一部です。お肌と同じように爪も乾燥によるダメージを受け、もろく傷みやすくなります。

乾燥している爪は柔軟性が少ないので、外側からの圧力で内側に巻いてしまうとそのままの形で固定されてそのまま巻き爪になる可能性が高いです。

爪に細かく縦線が入っていたり爪の周りの皮膚がカサカサしていたりすると、爪は乾燥しています。乾燥した爪はハンドクリームやネイルオイルなどを使って、こまめにケアするようにしましょう。

また空気が乾燥している時期はもちろん、紫外線やマニキュア、食の栄養バランスも乾燥の原因になるので注意してください。

家族に巻き爪の人がいる

厳密に言うと「巻き爪が遺伝する」のではありません。しかし家族に巻き爪の人がいると、ご自身も巻き爪になる可能性があります。

というのも巻き爪が遺伝しなくても、足の形や爪の形、爪の質、骨格などは遺伝の影響を大きく受けるからです。

遺伝によって薄い爪や乾燥しやすい爪などを受け継いでいると、遺伝による巻き爪のリスクが高いといえます。

また骨格が似ていると、歩き方に癖が生まれて浮き指や外反母趾になるかもしれません。足が変形していると爪にかかる圧力のバランスが崩れるので、巻き爪になる可能性が高まります。

巻き爪の初期症状の見逃しは危険!放っておくと起こること

巻き爪の初期症状を見逃すと、様々なトラブルが起こります。

- タコやウオノメができる

- 炎症や化膿を引き起こす

「我慢してたらいつかは治る」と放置するのは、大間違いです。これからご説明するようなことになる前に、なるべく早く対処するようにしましょう。

タコやウオノメができる

巻き爪で痛みのある状態で何もせずに歩こうとすると、少しでも痛みをやわらげるために正常なときと異なる歩き方をするはずです。

正しい歩き方では、以下のように重心移動をします。

- かかとで着地してから、重心は前方に移動する

- その後重心は小指の付け根から親指の付け根へと内側に移動する

- 最後に親指へ重心が移動する

しかし巻き爪になっている部分が痛いと、指に正しく重心をかけることができません。そうなると本来指にかかるはずだった力が他の場所にかかってしまい、タコやイオノメができる原因になります。

さらに歩き方を変化させると膝や腰などにも負担がかかるので、足以外にトラブルを抱えることになるかもしれません。

炎症や化膿を引き起こす

巻き爪を放っておくと悪化して、以下の原因になります。

- 爪囲炎・・・爪の周囲の皮膚が炎症を起こす

- 陥入爪・・・爪が皮膚に食い込んでしまう

爪囲炎や陥入爪になると、炎症によって赤みや腫れが生じて痛みがいっそう強くなります。

また爪で皮膚が傷つくと、患部から細菌が入り化膿してしまうこともあります。さらに膿を無理に取り除くと、傷口からまた細菌が入り化膿することを何度も繰り返すことになるので注意しましょう。

巻き爪の初期段階での対処法

ここまでで「巻き爪の初期症状を放っておくのは危険」ということはおわかりいただけたかと思います。

では、初期段階では、どのような対処をするのが適切なのでしょうか?ここでは3つの方法をご紹介します。

- 生活を見直す

- セルフケアを行う

- 専門家に相談する

生活を見直す

まず一番にできることは、生活を見直すことです。爪のケアをするタイミングを少なくしたり仕事の休憩中や通勤時は足に合ったスニーカー履いたりするなど、ちょっとした生活の中の行動の変化で巻き爪のリスクは大きく減らせるはずです。

| 爪を短く切ってしまう | 爪のケアのタイミングを減らす 爪のケアは爪やすりで行う 爪切りを直刃型に変えてみる |

|---|---|

| ヒールの高い靴が好き | 仕事のときはヒールの低い靴を履く 通勤中や休憩中はスニーカーで足を休める |

| 歩く機会が少ない | 通勤時に1駅歩いてみる テレビを見ながら立って足踏みをする |

| 爪が乾燥している | 入浴後に爪にもボディクリームを塗る バランスの良い食事を心がける |

上記は生活を見直すほんの一例にすぎませんが、症状を緩和する第一歩としてぜひ参考にしてください。

セルフケアを行う

巻き爪の初期の段階ならば、セルフケアで症状を改善するのもいい方法です。自分で簡単にできる方法には「コットンパッキング法」や「テーピング法」があります。

「コットンパッキング法」は爪の端と皮膚の間にコットンやガーゼなどを挟み、爪が皮膚に食い込むのを防ぐ方法です。また「テーピング法」は、テープで爪周りの皮膚を引っ張って皮膚と爪の間を広げることで痛みを緩和します。

コットンパッキング法やテーピング法がうまくできないという場合は、市販されている巻き爪の矯正グッズを使うのもアリです。市販のグッズには様々な形状や大きさがあるので、自分の爪に合ったものを選ぶようにしましょう。

専門家に相談する

何よりもいい方法は、専門家に相談することです。「相談なんて大げさな」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし初期段階でプロの治療を受ければ、ほとんど痛みを感じることもなく確実に巻き爪を治すことができるでしょう。

- 巻き爪の相談ができる機関は以下のようなところです。

- 皮膚科

- フットケア外来

- 当院のような巻き爪専門院

- 整形外科

また治療を受けるのは難しいですが、ネイルサロンでも巻き爪の相談ができる場合もあります。

まとめ

巻き爪の初期症状について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

巻き爪は放っておくと症状がどんどん悪化していき、悪化するほど治るまでに時間とお金がかかります。さらに腰痛やウオノメなど、他のトラブルを抱えてしまうかもしれません。

巻き爪は初期の段階で、適切な対処をすることが大切です。もし対処の方法に迷ったら、専門家に相談するようにしましょう。